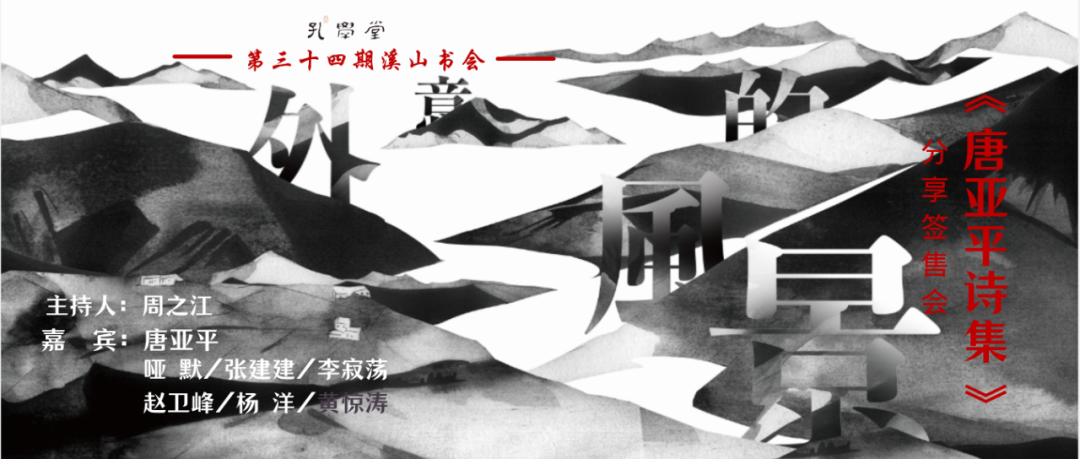

孔学堂第34期“溪山书会”感受《唐亚平诗集》“生命力的充实”

-活动时间-

2022年7月23日(周六)

15:00-17:00

-活动地点-

贵阳市云岩区中华北路289号

文史馆旁 也闲书局

生命力的充实

——唐亚平诗作印象

文/梅蓊

//

真难以置信,这些诗篇是出自一个二十三岁的女性之手。我不是对诗的“技巧”而言,而是指象她这个年龄,好些学诗的人(包括我自己),正沉弱于多愁善感的怀抱,或者醉心于田园牧歌似的咏叹,而她,已经在用粗犷的调子,甚至带几分男性的“狂野”与大自然对话了。

许多人听了你的话可都没有来

我是听了你的话才来的(《许多人听了你的话》)

从这两句诗看,唐亚平到贵州高原,可以说有些轻率。但当她一踏上这片神奇的土地,立即意识到了自己的幸运,尤其是诗。她将昔日那种舒婷似的温馨与苦涩丢个一干二净,(我读过她大学时代的习作,简直比舒婷还要舒婷)。她变调了,而这种变调是自然的。对于一个大巴山出生的女儿,在大学里被“现代意识”熏染了好几年,满脑袋的躁动与不安,突然在一片“野性”与“峦荒”的土地上,重新找到了发泄口,几乎是过于急促地狂呼起来,一口气写下了百十首高原诗。你不得不惊叹她的激情,也不得不承认,与同类题材相比,它处于另一个层次,另一种高度。但却又为其中好些篇章感到困惑。

它既不清新又不空灵,而且缺乏诗“美”,昔日山水诗中那种清淡无为的情趣不见了,一些互不相关的意象令人眼花缭乱,老长老长的句子让人喘不过气,直串的自白读起来“干巴巴”,某些潜意识的暗示叫人提心吊胆……但却感到一种强大的力量扇动着你,冲击着你。这力量仿佛来自诗人自身,又仿佛来自他所表现的对象。象一只强有力的手,抓住你的头发,摇晃你的脑袋,使你振奋……

诗并不一定要表现美,对于现代读者,好诗给予人的决不仅仅是审美的享受,而要求给予更多的东西,更深的含义,它不能满足于把装饰生活作为它的根本,它是力图改变生活的——

由我主宰夏天

决不能让你的炎热逃避我(《太阳支配夏夭》)

如果只限于供人欣赏与娱乐而缺少内在的精神力量,诗就会越来越苍白。风格自然是多种多样的,但格调却不能没有高低。

假如诗的构思仅仅是指象构筑宫殿那样渗淡经营的话,唐亚平的诗就未免疏失了。诗人那急促不安的情绪,使她在动笔之前不大可能对诗的构思作过多的琢磨,也无暇去遵循诸如“张力”、“意象迭加”、“远距离比喻”等等的法则去安排诗句。当然,诗成后可以在其中找到种种表现,但决非诗人有意为之,相反,倒是情之所至,诗句接踵而来,甚至不加标点,倡而冒出一些随意性的句子,使人模糊而又受到强烈的感染。

事实上,它的构思往往体现在它的总体象征上。如《太阳·山峰》、《孩子们翻过野马川》,《那尊鹅卵石是野马形象》等诗,作者试图以原始的形式来看待传说,把它看作一种观念,就本质而言,是对高原人坚韧不拔,积极向上精神的抽象表现。

仅这一点看,唐亚平的诗是富于理性的。而这种理性又常常淹没在那些恣肆放纵的诗绪之中,这反倒给她那流动起伏的诗带来了质感。现在有些诗作浮动有余而份量不足,并不是作者没有意识,而是在对待流动感与质感的关系上,总是表现得顾此失彼。从唐亚平的诗中,或许能够得到某些启示。

唐亚平的诗(不限于以上发表的那几首)反映了转折时期过度敏感,坐立不安,急于向前的精神状态,它没有一丝眼泪汪汪的伤感与故作风雅的文人气息。并不是象某些人断言的那样,她的诗写起来轻松而随便,恰恰相反,她可能写得十分痛苦,十分耗费精力,但却不是费力在苦心经营一个浓郁的意境,一种让人咀嚼的回味。她的诗句拖得那么长,这使得在各方面都扩张了。为了填补这个巨大的空间,除了依靠意象的堆砌与语调的反复,还要在其中注入更为重要的东西一与其说是情感,不如说是诗,人自身的生命力。对于她,这似乎过于沉重了,不过,她没有畏缩,在“高原父亲”那强大的精神力量中,她的生命力将不断得到充实。

作者简介

唐亚平

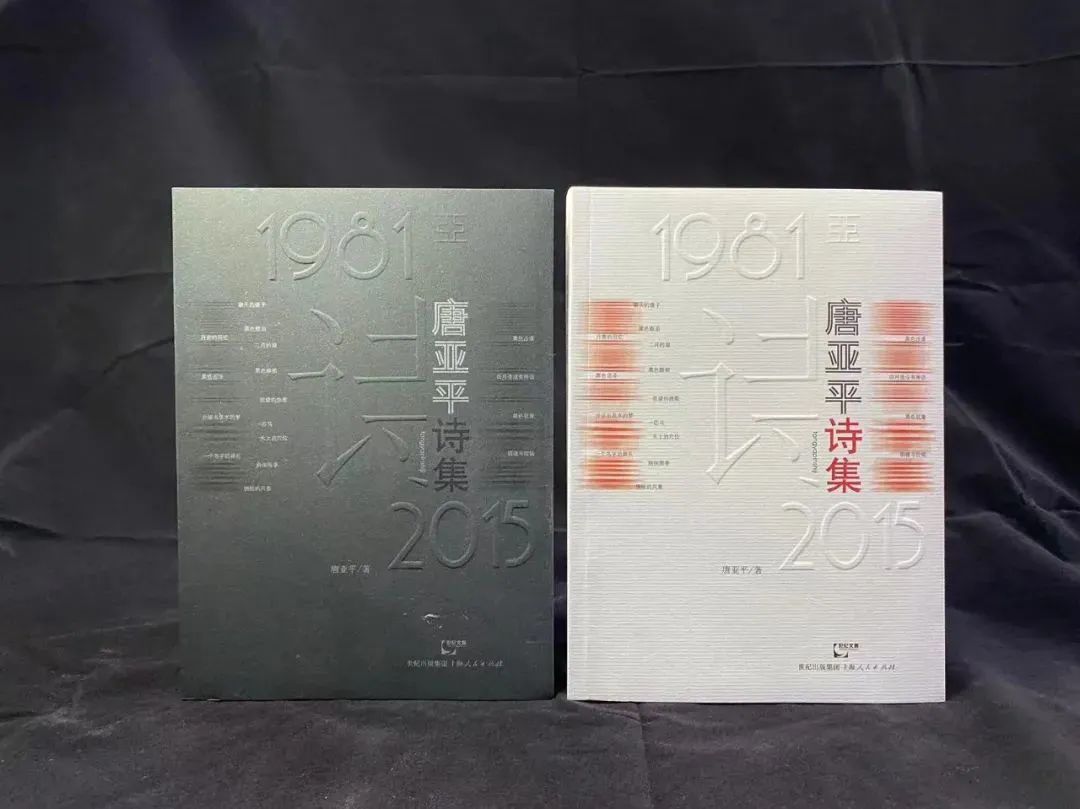

唐亚平,1983年毕业于四川大学哲学系,获哲学学士学位。现为贵州省文联副主席、贵州省作协副主席、贵州电视台高级编辑。从事诗歌写作,有个人诗集《荒蛮月亮》《月亮的表情》《唐亚平诗选》《黑色沙漠》。在《诗刊》《人民文学》《中国)《星星)《山花》等报刊上发表作品数百首。诗歌作品被选入全国上百种重要的现代诗选集, 其中包括“熊猫”、“企鹅”等外文版选集,作品被译介到英、美、德、法等国。组诗《田园曲》曾参加首届中美“北京一纽约”诗歌交流会。1985年参加全国第五届青春诗会。1994年获中国作家协会·中华文学基金会颁发的“庄重文文学奖”。

从事纪录片拍摄38年,曾任《纪录片之窗》《人与社会》《贵州人》栏目制片人,现任《唐亚平工作室》主任。曾获“全国百佳新闻工作者”、“全国德艺双馨电视艺术工作者”,纪录片《刻刀下的黑与白》获首届全国电视文艺政府奖“星光杯”一等奖,纪录片《侗族大歌》获第十五届全国电视文艺政府奖“早光杯”一等字。纪录片《苗族舞蹈》获“全国优秀文艺音像制品奖”一等奖,获“全国电视文艺金鹰奖”优秀作品奖,最佳照明奖。2009年承担贵州省申报联合国教科文组织 “人类非物质文化遗产代表作名录”纪录片《侗族大歌)总编导,2011年承担贵州省申报联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”纪录片《苗族服饰》总编导 。2015年承担贵州非物质文化遗产系列纪录片《山脉人脉文脉)总编导。2019年至今任贵州广播电视台贵州省非物质文化遗产纪录片栏目《记忆贵州》总编导。

分享嘉宾介绍

主持人

周之江

男,上世纪七十年代生于贵阳,大学本科,中文专业。曾在媒体工作十八年,从记者、编辑做到总编辑,现为贵阳孔学堂文化传播中心党委委员、副主任。

嘉宾

哑默(1942—),原名伍立宪,贵州省普定县人,中国现当代新诗先行者、文化人士。

张建建,贵州著名文艺评论家,著有文学批评集《诗性与关怀》等。

李寂荡,贵州福泉人。现为贵州省作协副主席,《山花》杂志社长、主编,贵州省期刊协会副会长,贵州民大客座教授,多次任贵州省文艺奖评委。出版诗集《直了集》。获得贵州省青年作家突出贡献奖,百花文学奖-编辑奖等。主编有《新世纪贵州十二诗人诗选》《寻找写作的方向》等。

赵卫峰,白族,70后诗人,诗评者,诗文见于报刊及《大学语文》、人大报刊复印资料、《中国新文学大系》等多种选本选集。出版诗集4部,评论集4部,民族史集2部,主编出版《中国诗歌研究》《中国80后诗歌》《21世纪贵州诗歌档案》等系列专集20余部,参研国家社科基金项目“方言入诗与20世纪中国新诗”等课题。曾获贵州省政府文艺奖、贵阳市哲学社会科学优秀成果奖等。贵州民族大学文学院客座教授、贵州师范大学当代文艺研究院特约研究员,贵阳市作家协会副主席,贵州省文艺评论家协会副主席。2006年加入中国作协。

黄惊涛,作家,著有小说集《花与舌头》、长篇小说《引体向上》等。曾获2010年度人民文学奖。现居广州、贵阳两地。

杨洋,贵州省施秉县人,文学博士,贵州师范学院文学与传媒学院副教授,目前为四川大学中国语言文学在站博士后,主要从事中国现当代文化与文学研究。

- 编辑: 何婕

- 统筹: 空

- 编审: 空