孔学堂年终盘点 | 突出研修功能,强力推进高水平学术阵地建设

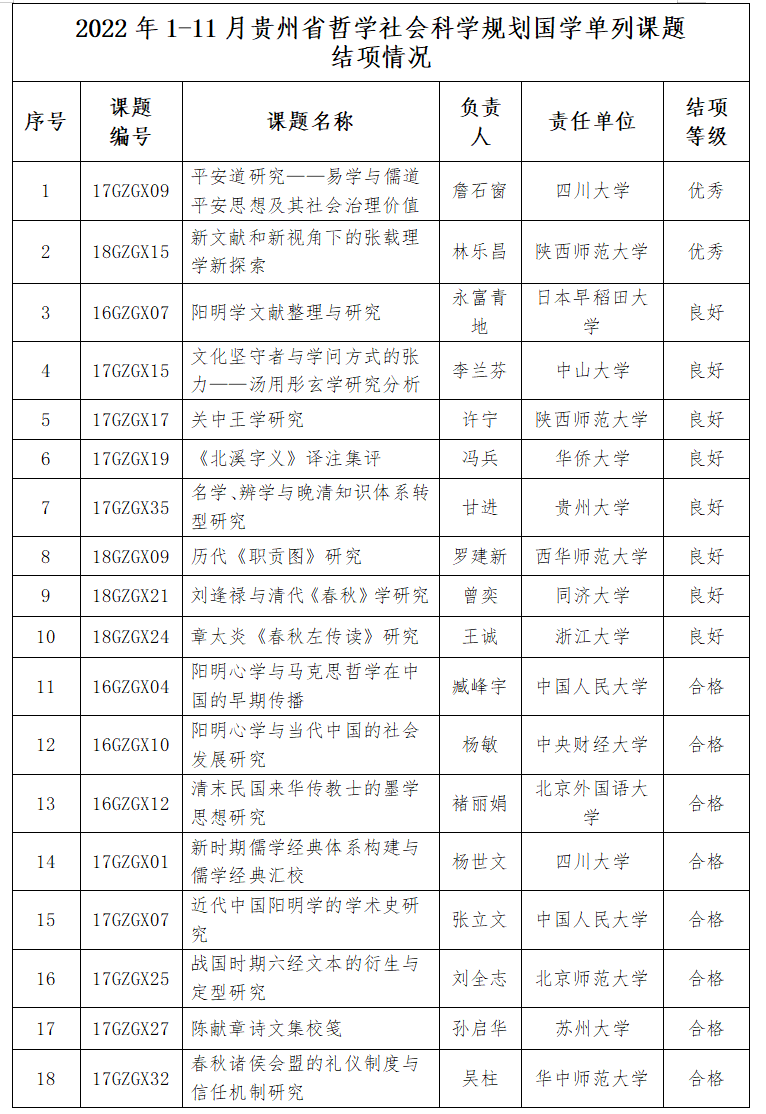

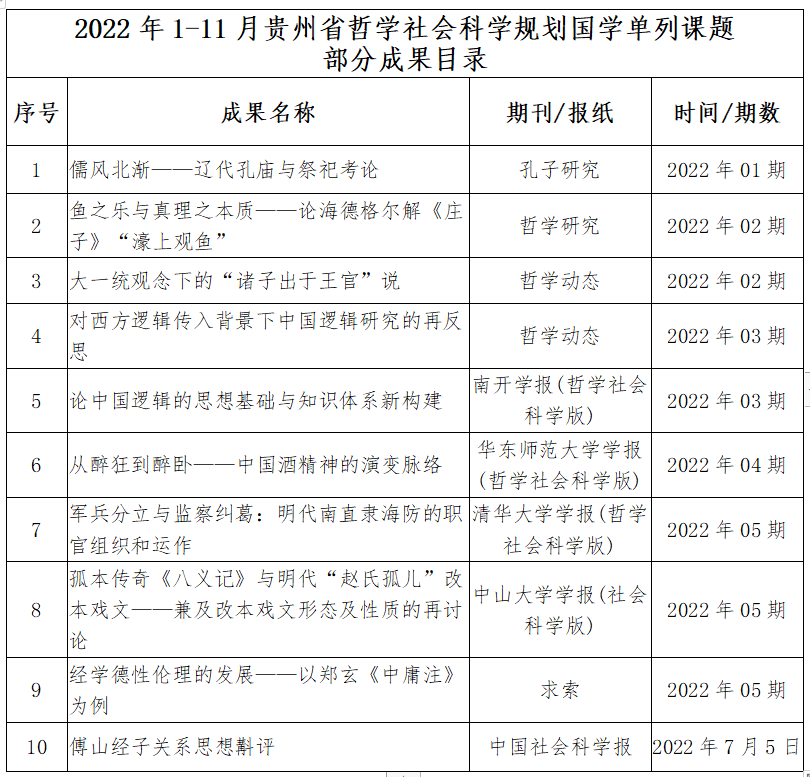

入驻孔学堂研修人员共有36人、征集到入驻研修学者学术成果14项、国学单列课题申报数首次突破600项、发表学术论文53篇……

时光飞逝,岁月如梭,转眼间又是一年。在过去的2022年里,作为贵州推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的重要平台,孔学堂克服疫情和闭园的双重影响,始终秉持着以传承和弘扬中华优秀传统文化为己任的理念,进一步突出研修功能,强力推进高水平学术阵地建设。

排难而进,开展合作研究

2022年国内疫情反复,贵阳疫情9月份再度爆发,给入驻研修工作带来极大影响。知难而退?恰恰相反!排难而进,是2022年孔学堂与知名院校、科研机构、学术组织开展合作研究的关键词。

2022年以来,孔学堂结合疫情防控情况,在做好入驻研修工作方面,入驻孔学堂研修人员共有36人,完成与北京大学、深圳大学、湖南大学岳麓书院和中国书院学会等高校和机构的协议续签,征集到入驻研修学者学术成果14项。在加强课题管理工作方面,制定和修订《贵阳孔学堂文化传播中心科研经费“包干制”使用管理办法(试行)》《贵阳孔学堂文化传播中心科研经费管理办法(试行)》等管理办法,进一步规范科研项目管理工作。开展2022年度国学单列课题申报工作,申报数首次突破600项。相关课题阶段性成果在各类学术期刊杂志发表学术论文53篇,其中CSSCI来源期刊32篇,A类权威期刊《哲学研究》1篇、《中国社会科学报》3篇。

据悉,截至目前,孔学堂已和30个国内外入驻研修机构签约,并相继开展多方面合作。在深化学术研究工作方面,孔学堂与光明日报社、中国人民大学国学院共同策划,开展中华优秀传统文化“创造性转化、创新性发展”指标体系的搭建工作,计划2023年初发布“两创”发展报告。与武汉大学合作编撰《民藏》学术工程,组织召开《民藏》编纂工作研讨会。围绕省、市中心工作,积极组织开展生育观念等课题的调查研究,拟于近期完成调研报告。

开放交流,提升学术品牌

2022年,孔学堂始终秉持开放理念,大力加强对外交流,积极集聚专家资源,在求实创新、深植时代的学术研修工作中持续发力。

8月6日,孔学堂学术委员会年会暨“新时代古籍整理与研究”学术研讨活动在孔学堂研修园举行。来自全国著名高校和学术机构的25位孔学堂学术委员齐聚孔学堂,分别对孔学堂学术委员会2022年度学术工作报告进行审议,开展了十年孔学堂与孔学堂现象学术研讨,对贵州省2023年度哲学社会科学规划国学单列重大课题选题进行评审,对孔学堂书局图书选题及《孔学堂》杂志发展规划进行咨询,开展了“新时代古籍整理与研究”学术研讨。

8月18日,华东师范大学哲学系陈赟教授主讲了题为“超越与圆满:儒家的‘践形’思想”第四十五期孔学堂讲会,入驻孔学堂研修的学者、博士生,贵州大学、贵州师范大学和贵阳学院的师生,孔学堂高等研究院专职研究员、孔学堂在读博士等12人参与了此次讲会。现场学术氛围浓烈,参与者亦受益匪浅。

8月4日、5日,在研修园会议中心第一会议室,由深圳大学景海峰教授主讲了题为“《孟子》—万章篇”的2次孔学堂讲习(总第129讲、130讲),来自全国各地近30名博士生、博士后或青年学者参加,学生们表示受益匪浅。

2022年,孔学堂在举办各类学术交流活动方面,除了以上活动外,还策划推出2022年孔学堂春季、夏季、秋季论辩大会,成功举办孔学堂高等研究院第一届中国经典研习班、“民本思想与《民藏》编纂”学术工作坊,积极推进孔学堂“三讲”(讲会、讲习、阳明洞会讲)活动开展,精心筹备“孔学堂文明论坛——中华文化与中国式现代化”。

可以说,以创新工作方法和传播方式,开展高层次的学术交流活动,进而产生高质量的学术成果,是提升孔学堂学术品牌的关键。

新的征程,扬帆再起航

时间记录奋进者的脚步、镌刻攀登者的高度。2022年,是不寻常的一年,也是孔学堂建成10周年。十年来,孔学堂立足贵州,面向全国,成为全国高端的文化学术交流平台和传习研修基地。十年来,并无前人和旁人参照的孔学堂,不仅有思路,更有推进力。

十年,磨练砥砺、开拓创新;十年,硕果累累、稳步发展。回顾,为了更好的出发。新的征程,孔学堂扬帆再起航。

接下来,孔学堂将不断夯实中华优秀传统文化创新创造的高端学术研修阵地,更好汇聚国际国内高端学术资源,加强对中华优秀传统文化的挖掘、整理、研究和阐发工作。

不断提升孔学堂国学单列课题品牌质量,增强课题研究的时代性、有效性,不断提高科研成果转换率。

不断提升孔学堂学术会议论坛品牌影响力,优化孔学堂各类学术交流、研讨、论坛活动,着力从高端化、国际化下功夫,进一步优化学术会议论坛的主题选择、专家邀请、观众组织、成果产出,使孔学堂学术会议论坛更具品牌性、前沿性。

- 编辑: 周钰爽

- 统筹: 汪东伟

- 编审: 干江沄