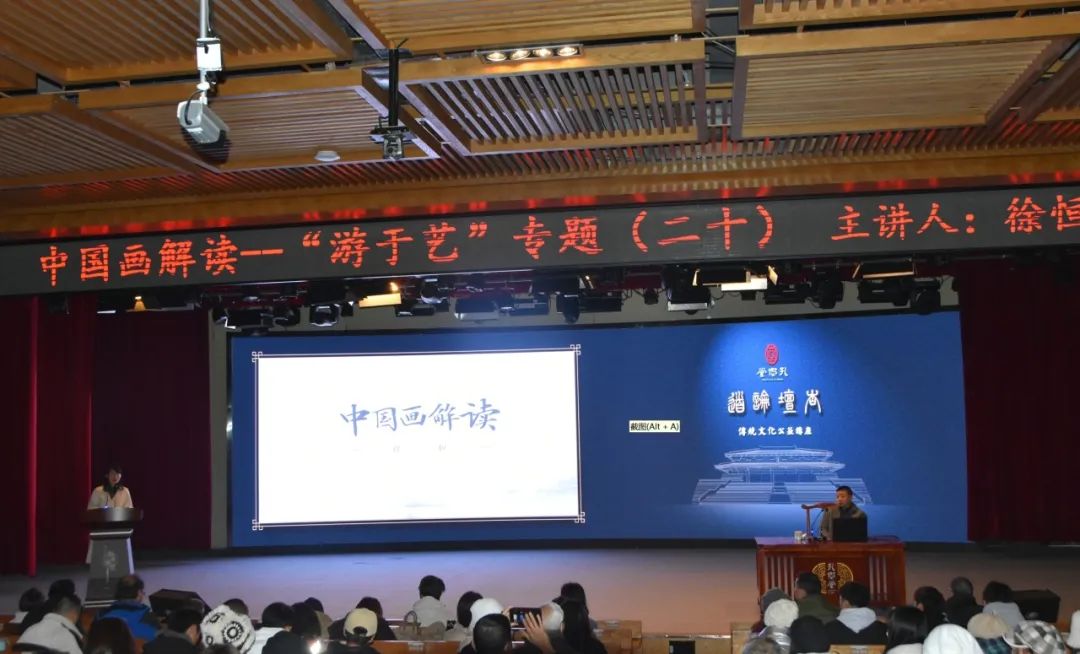

“游于艺”专题第二十场讲座在孔学堂明德厅顺利举行

2023年12月3日上午,“游于艺”专题第二十场讲座在孔学堂明德厅顺利举行。此次讲座的题目是《中国画解读》,贵州省美术家协会主席徐恒教授主讲,贵州大学哲学学院刘晓婷教授担任本次讲座的学术主持。

徐恒教授的讲座分为四个部分,分别为中国画的文化根基、中国画的历史、中国画的表达方式、中国画的程式。首先,徐恒教授认为中国传统文化是中国画的根基,如果没有中国文化,中国画便是“无源之水,无本之木”。中国画重“意象”,而“象”来自于农耕文明对于天地万物的描述,而这种描述是通过“观”而获得。“仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情”,这种“直观”的生命智慧与西方通过分析、推论和实证的路径是不同的。同时,中国画也重“意境”,认为艺术的高下终在意境。意境是将外界的山水内化为心中的山水,“味外之旨”和“韵外之致”是中国画的重要特点。另外徐恒教授讲述了唐及以前的绘画,认为绘画几乎是伴随着华夏文明的出现而产生的,新石器时期的彩陶器图画、夏商周三代的青铜器关于绘画的铭文、秦始皇兵马俑的造型、汉代画像砖、陶俑、克孜尔龟兹洞窟壁画等,从不同角度记载者中国绘画发展的历史。隋朝展子虔《游春图》是现存传世最早的山水画卷轴、唐代的绘画是中国绘画发展的辉煌时代,出现了阎立本、吴道子、张萱、周昉等一代绘画大师,后来依次出现了“北宋三大家”“南宋四家”“元四家”“明四家”“清六家”等绘画名家,承续了中国绘画的血脉。最后徐恒教授认为气韵生动、骨法用笔为绘事之要义,水墨丹青为绘事之必须,随类赋彩为绘事之基础。

在提问互动环节,听众积极发言、氛围活跃,徐恒教授对业界同道、同好就中国画与时间的关系问题、中国画在基础教育中的作用问题、以书入画问题、孩子蒙学问题等提问进行了深入细致地交流,对相关问题进行了理论上和方法上的深化。

最后,刘晓婷教授对徐恒教授的讲座作了总结,认为徐恒教授作了一场风格别具,思想深刻的讲座,徐恒教授分享了自己由表及里、由浅入深、由外而内的学画心路历程,梳理了中国绘画的历史,阐释了中国绘画中所蕴含的独特观念和精神。刘晓婷教授高度评价了讲座中所呈现的学术价值和研究方法,为在座听众深入了解中国画提供了专业上和学术上的视野。

图/陈旭宇

文/刘晓婷

- 编辑: 汪东伟

- 统筹: 吴亚鹏

- 编审: 干江沄