专家学者共论中华经典及其当代价值——孔学堂2020年秋季论辩大会举行

11月5日,由国际儒学联合会、光明日报社及贵阳孔学堂文化传播中心联合主办的“孔学堂秋季论辩大会”,邀请到清华大学教授廖名春、北京师范大学教授李景林、山东师范大学教授丁鼎、西南交通大学教授詹海云等四位学者作为论辩嘉宾,共同围绕什么是经典、经典的形成、经典的类型、经典的内涵、经典的思想内容与当代价值等热门话题展开自由论辩。活动由四川大学教授舒大刚主持。

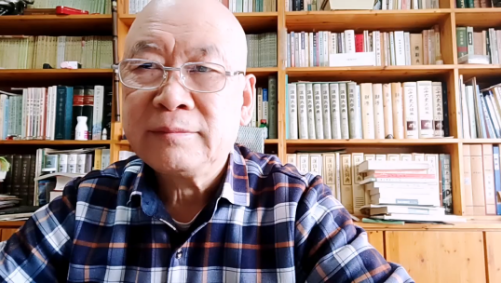

廖名春教授认为,所谓经典就是经久不衰的万世之作,但在不同的时代,人们对经典的认识不同,如儒家经典,在古代就曾经历了“五经”“六经”“九经”“十三经”的选择过程。但即便时代变化,经典的核心思想是不变的,这要求我们对有价值的要发扬光大,没价值的要去其糟粕,在研究中有所选择,然后再继承和创新。

李景林教授从人类文明史的角度,解读了经典的价值和意义。他强调,研究经典需要重视其系统性,注重其内在生命的整体性。只有注意这一点,研究才能贴近当下生活。此外,经典具有核心经典和外围经典之分,核心经典是不变的,外围经典则是不断变化的,因此研究经典需要把握其本源。经典的传习应注重切于身心的体悟,如朱子所言,能使“圣人之言如出吾之口,圣人之意如出吾之心”,方为经典传习的最高境界。

丁鼎教授认为,儒家经典是中华传统文化的主要载体,其中所蕴含的思想,是传统文化的根和魂。今天我们对儒家经典进行研究和教学,不应该仅仅把它作为研究材料,而是要挖掘和提炼其内在精神与价值。在此基础上,既需要做好经典的大众化和世俗化阐释和普及,也需要做好经典的学术阐释和创新性发展,从而为社会主义新文化建设奠定坚实的文化基础和信仰基础。

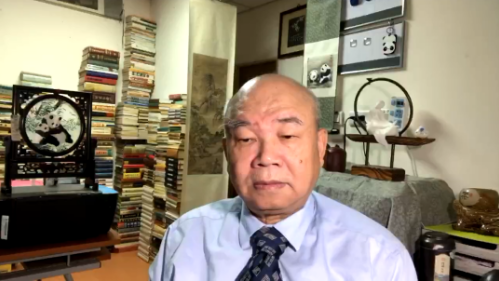

詹海云教授表示,儒家经典讲究以人为本、重视人性,这是中国思想在轴心时代的重大突破之处。由于重视对人和现实的关怀,因此儒家经典特别重视生活中各种伦理秩序的协作调和的关系的建立,并由此形成一套个人伦理、家庭伦理、社会伦理的体系。至于经典在当代的价值,需留心的议题是:经典既需要有术业专攻的学者,更要有融会贯通的学者。他要能把各个学科打通、同时汇通古今、中西文化。並且也要从传统经典中找到与当前世界主流价值(如:自由、民主、平等、科学、公义、归属感、安感??.)相适应的思想资源(如:仁义礼智、诚、敬、耻、忠恕、孝悌、民本、和合、立志、义气、逍遥、齐物、生而不有、返本、复归、慈悲、舍得、转识成智??),加以比较分析,在历时性与共时性上去诠释融会,创新转化。

舒大刚教授总结道,经典就是最基础最根本的文献,具有权威性、典范性和指导性。对中华优秀传统文化来说,最具代表的就是以孔子为代表的儒家思想,以及“六经”“十三经”等原始经典,它们是中国历史的载体、文化的要籍,中华文化的中枢,前传2500年古史,下启2500年智慧。当下,应该通过对经典的研读,吸取其与现代社会相适应的文化精髓,重建经典体系和话语体系;结合当下社会现实,从普及和提高两个层面,有选择地尊经和研经,实现经典阐释的创造性转化和创新性发展。

- 编辑: 毛玉丹

- 统筹: 空

- 编审: 空