丁三东教授讲述“意志自由与道德责任——从康德到孟子”

7月5日,湖南大学岳麓书院哲学教授丁三东应邀主讲溪山岳麓·大成心境名家讲坛。本次讲座由贵州大学哲学学院副教授、现象学与德国古典哲学研究中心副研究员于思岩博士担任学术主持。丁三东教授系武汉大学哲学博士,主要研究领域涵盖德国古典哲学、实践哲学及进化论,他以"意志自由与道德责任——从康德到孟子"为题,引领听众展开一场跨越东西方文明的道德思辨。

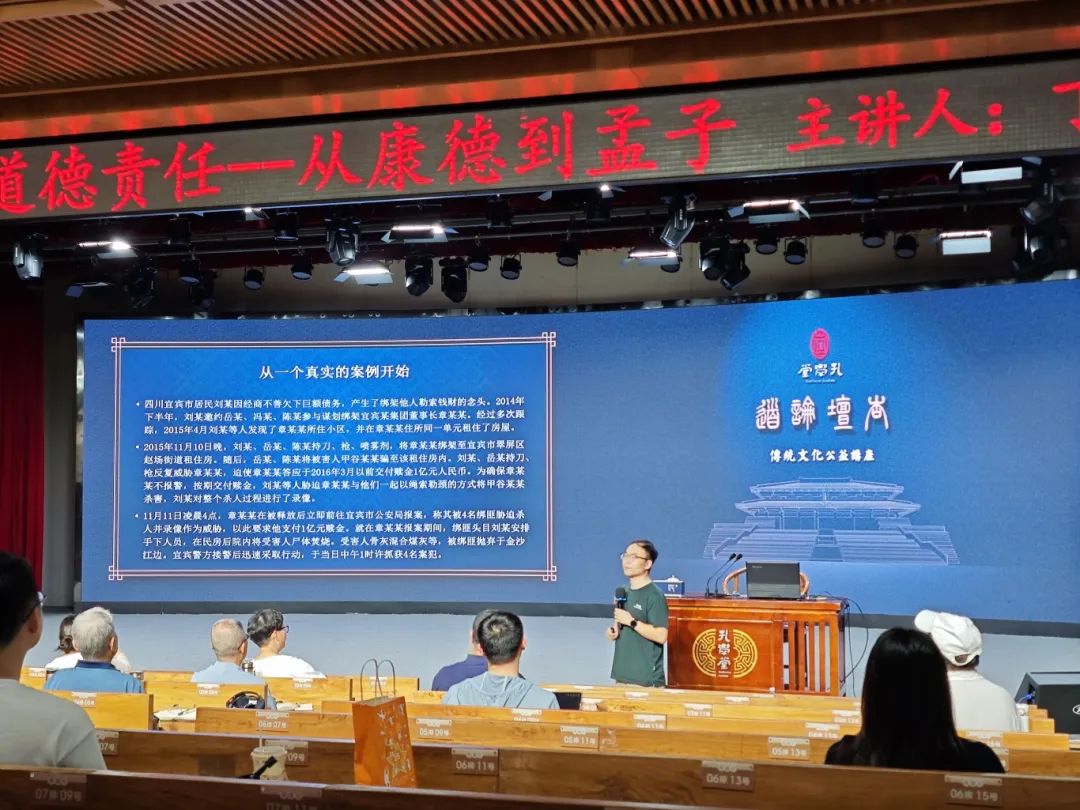

讲座伊始,丁三东教授以2015年宜宾绑架案为切入点提出哲学拷问:商人章某某在绑匪持枪胁迫下参与杀害人质,虽获法律免责,是否仍应承担道德责任?通过对章某某身体处境的精细分析——从"被强制操控肢体"的物理位移、"遭武器胁迫"的行为控制到"受言语威胁"的行动选择——丁三东教授揭示日常道德直觉的核心矛盾:身体自由并不等同于意志自由。

"当枪口抵住太阳穴时,我们能否宣称意志仍属于'己'?"丁三东教授借里贝特实验引发的自由意志争议指出,意识报告的滞后性并不能否定意志自由的可能性。由此系统阐释康德自由理论的三重维度:消极自由(独立于外部强制)、相对积极自由(理性权衡动机)与绝对积极自由(道德自律)。他强调,因理性与感性存在根本性冲突,康德要求个体即使面临生死胁迫,仍须坚守无条件的道德法则。

紧接着,丁三东教授以孟子学说提供对照视角。通过解析"舍生取义"的自由抉择与"恻隐之心人皆有之"的善端理论,阐明孟子认为道德能力如同味觉般天然植根人心("理义之悦我心,犹刍豢之悦我口")。对于章某某的遭遇,孟子学派将其解读为"陷溺其心"——暴力环境如洪水淹没本心善端。丁三东教授特别强调:"这并非文明优劣的评判,而是人性认知的互补:康德要求个体在绝境中践行理性立法,孟子则呼吁社会反思制造悲剧的深层责任。"

随后,丁三东教授带领现场观众进行了一场头脑风暴。章某某的"道德自白"可能在两种哲学框架下呈现截然不同的表述。在“康德的法庭”上:"我未能将道德法则置于自保动机之上,终究主动采纳了歹徒的胁迫作为行动理由"。而在孟子那里,他可能会说"本心向善,暴行实为形势所迫的不得已"。

最后,丁三东教授以此引出深刻结语:当人探求内心良知时,面对的实为认知的"深渊"而非自明的根基;这场向内的旅程绝非怡然的明心见性,而是直面人性幽暗的"地狱苦旅"。

丁三东教授平实易懂讲述哲学理论引起了观众们极大的讨论热情,也赢得了在场观众的阵阵掌声。讲座结束后,观众针对道德难题的产生与解决等提出了问题,对此,丁三东教授一一解答,指出无论中外,对人之为人的确证和坚守为我们提供了宝贵的思想财富。

于思岩/文

- 编辑: 张益豪

- 统筹: 侯绍华 李沅栗

- 编审: 翟 佳 周之江