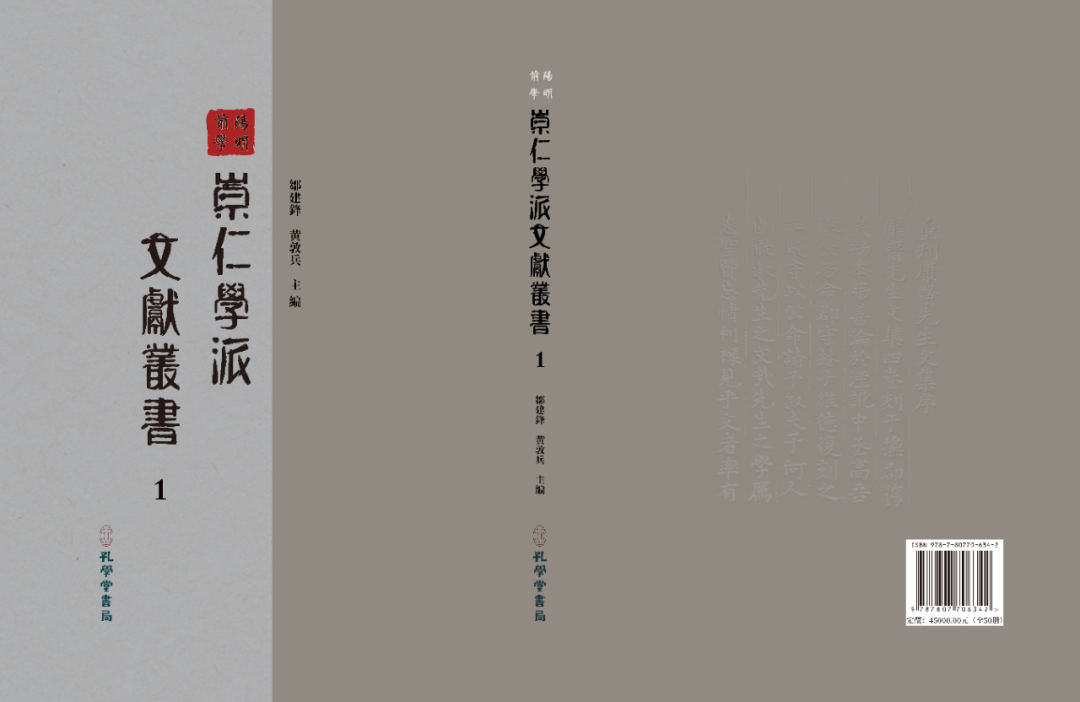

精品圖書 | 陽明前學:崇仁學派文獻叢書

崇仁學派是明朝吴與弼所創立的學派。吴與弼是撫州崇仁(今江西省崇仁縣)人,故稱其所創的學派為崇仁學派。該學派認爲理是宇宙的本體,理產生氣,氣產生萬物;堅持萬事“萬殊而一體”。該學派門人衆多,主要有婁諒、胡居仁、陳獻章等。崇仁學派對明代學術思潮的興起具有“啓明”的作用。發生在明代的中國歷史上第二次文化下移,是由以王陽明爲代表的思想家們推動並完成的。而此前,吴與弼發儒學往工農商賈轉向之端,推動中國文化教育發生了縱向的傳遞傳播,使儒學由上而下,走向社會下層民衆,走向工農商賈,意義重大。加之,王陽明的老師又是吴與弼的弟子,由此眾多專家學者均認爲吴與弼創立的“崇仁之學”是第二次文化下移的發端。本叢書收録崇仁學派學人的存世著作,包括理學著作、詩文别集、史著雜著等,以供明代理學、陽明心學研究參考。

大約是二〇一七年左右,我陪侍恩師朱義禄先生在杭州下沙浙江工商大學參加關於陽明心學的全國學術會議。會議間隙,先生與我在校園裏面暢談學術,我説到,我準備做王陽明文集單刻本的校對工作,先生建議定名爲“總彙總校”,且説,可以用“陽明前學”概念指稱“崇仁學派”。

大約是二〇〇二年,我在上海大學讀書,一日,在學校圖書館閲讀《明儒學案》,首次發現“崇仁學案”爲明代學術第一案,並作學術筆記。身爲崇仁縣後學的我,頓時熱泪盈眶。這種感動,有時會影響一個人一輩子的事業,實在是“太可怕了”。而之所以我會在圖書館閲讀《明儒學案》,這都得益于同濟大學授業恩師朱先生的指導和幫助。或許先生遇到我,熟悉之後就想把他的全部學術傳給我,這也許就是歷史上説的“衣缽”相托。當時我想不明白的是,爲何恩師心裏,會有這種古老的想法呢?也恰恰是這樣的機緣,我開始了崇仁學派的研究之旅,甚至是放棄了自己的原本專業,開始漫長的文獻調研和學術思想研究之旅。

二〇〇六年,負笈蘇州,拜師於佛教宗師潘桂明先生門下,求學四載,以“崇仁學派”爲題,做博士論文。博士畢業三年後,再負笈杭州,拜師於陽明學宗師束景南夫子、錢明夫子門下,以“吴康齋年譜”爲題,撰寫博士后出站報告。這些都是筆者與崇仁學派的緣分。

呈現給讀者的《陽明前學:崇仁學派文獻叢書》,是采薇閣二〇二四年精心策劃的大型文獻叢書。本着爲讀者負責的態度,以孤本、珍本、稀見文獻爲原則,試圖給學術界呈現集大成的大全性叢書。

一般認爲,崇仁學派是陽明心學的前聲、前學,更是江門心學的直接推進者、啓迪者和授業者。

對于陳白沙與吴康齋的學術聯係,歷來學術界有兩種觀點,一種是關係密切,一種是關係不大。早在明代,吴康齋去世後,同門内部矛盾不斷,陳白沙就是禪學的代言人。衆所周知,在成化、弘治時期,禪學幾乎等同於現在的“邪教”,屬於“大逆不道”。一旦被冠之如此的標簽,在社會上,必然名聲不佳。如此背景,可想而知,江門心學的傳播會遭遇如何巨大的壓力!比如,崇仁學派宗師胡敬齋就公開批評陳白沙心學爲“禪學”,並四處造勢,以致於陳白沙不得不自我辯解,也導致江門心學傳播受挫,主要限於廣東地區。其實,餘干學派與新會學派的衝突,在十五世紀的六七十年代,是一件比較大的學術公案。如此背景,爲了保護吴康齋學術的正統性,學術界很多人都會否定陳白沙與吴康齋的學術聯係。故而,無論是陳白沙本人還是其他同仁,似乎都不願把吴康齋與陳白沙之間的學術聯係耦合在一起。清代學者,由於心學失勢,視禪學如虎狼,紛紛切斷吴康齋與陳白沙的學術聯係。社會進入新時代,無論是禪學還是佛學,都得了到應有的尊重。儒學也失去往日擁有權力的傲慢,與佛學處於同樣重要的地位。因爲禪學思想獲得社會的有效認同,吴康齋與陳白沙的學術聯係故而得到更多的重視,現在一般都認爲,陳白沙與吴康齋在學術上有重要聯係。

其實,在新時代的今天,對於吴康齋與陳白沙之間的學術聯係,只要認真去研究二人著作,長時期涵養、比較二人學術異同,還是比較容易把握清楚的!並不是一個很大的學術難題!社會早已不是封建社會,而是現代社會,我們需要用科學的研究方法,客觀、理性與全面地看待崇仁學派與江門學派的學術異同,爲社會提供合理與科學的認識!

經過二十多年的思考,筆者以爲,陳白沙與吴康齋二人之間存在重大的學術聯係,吴康齋直接啓迪陳白沙的心學思想。吴康齋的理學體系中,“心”的地位得到大幅度抬升,無論是修養性靈,還是静觀涵養,吴康齋對“心”的高明認識直接啓發了陳白沙。陳白沙在崇仁求學半年,深得吴康齋器重。吴康齋受聘入京,沿途之作,多有寄給江門陳白沙,有“傳道東南”深意。康齋去世後,白沙親自祭拜恩師墓,贊其“一代元氣”。弘治版《康齋文集》,也是由於陳白沙寫信,最終促成公開出版。

除此之外,吴康齋啓發了婁一齋的高明思想建構。婁一齋更是直接啓發王陽明,王陽明看到一代宗師的高明氣象,學習到“光明心體”對於君子人格的重要性。

可見,崇仁學派不僅是江門心學的直接啓發者、推動者與開導者,更是陽明前學時期重要的先聲、先驅與啓明,是陽明心學重要前學時期,值得我們學術界研究。

因此,重新選編崇仁學派稀見珍本文獻叢書,有助於我們去重新發現陽明心學。這是一個原因。另外一個原因是,崇仁學派前期宗師價值立場偏向程朱理學,但却不自覺地開啓了心學的知識論,這是崇仁學派後期宗師所無法自覺體認達到的。

此次編選崇仁學派文獻,以保存孤本爲主,“讓古籍活起來”,方便讀者查閲。一方面,孤本珍存圖書館中不易得到,尤其是讀者需要親自前往,無論是不菲的差旅費,還是需要每天端坐於圖書館,甚至長時間面對電腦,眼睛酸澀難耐,其實都是非常不易的。有鑒於此,筆者與采薇閣合作,將新發現的崇仁學派孤本文獻呈現給學術界,使感興趣的讀者免去奔波查閲之苦,便於推進明代學術研究。

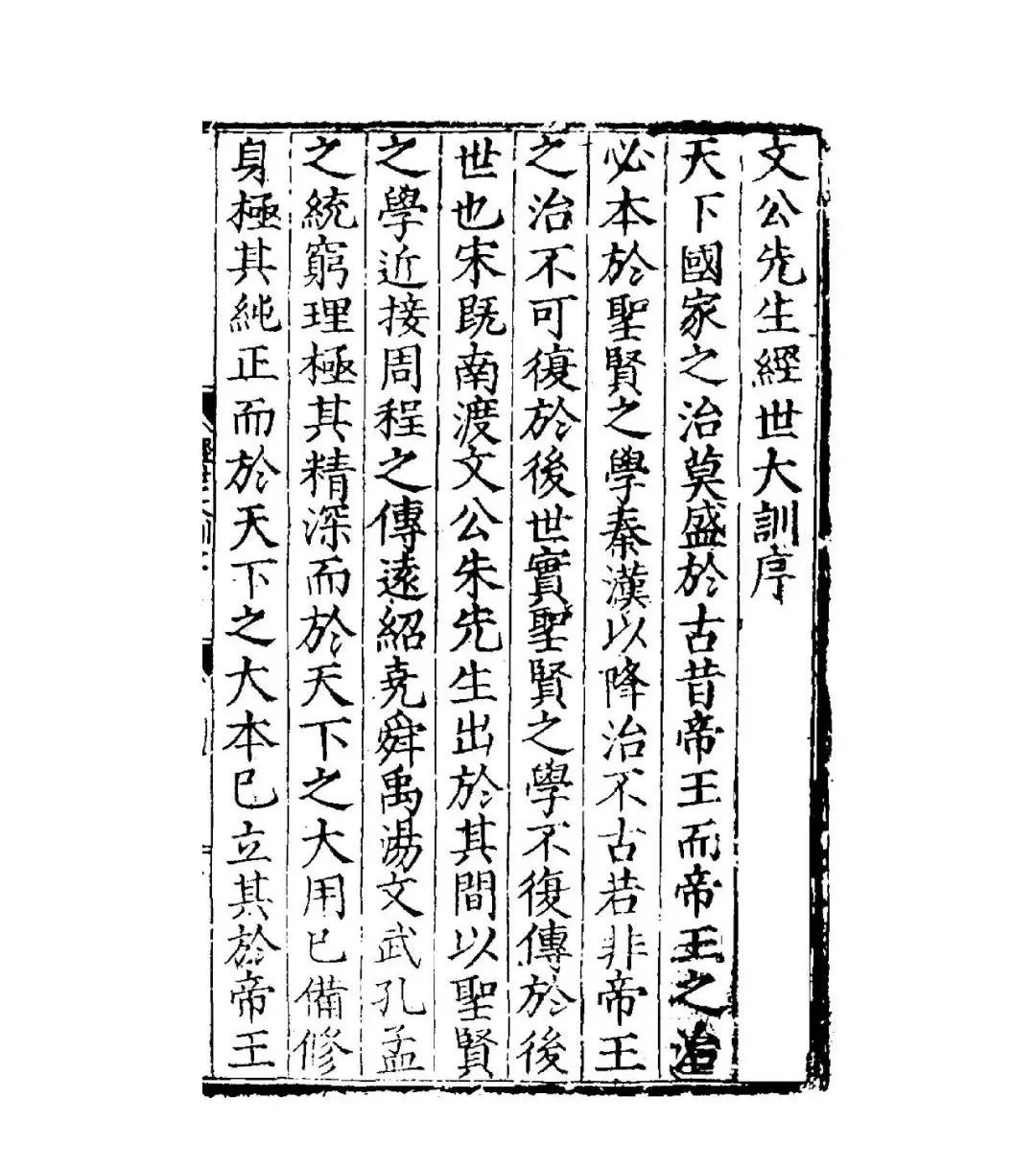

在孤本文獻的尋找中,需要特别感謝好友“孤本大俠”的熱情幫助,感謝采薇閣多年的努力。衹有更多的孤本被大規模公開影印,中國學人的學術之路,才會越走越寬。無論是弘治本《康齋先生文集》,還是正德本《康齋先生文集》,或者是咸豐版《康齋文集》,其實都價值連城,但一般讀者很難閲讀得到。

崇仁學派作爲明代學術第一派,與江門學派、姚江學派齊名,自然有其獨特性,亦有其可貴性。希望讀者在閲讀珍貴的孤本文獻時,能感受到中華文明文獻之美,體會孤本文獻調研之不易,由此,奮發學術,“讓古籍活起來”,使中華民族屹立於世界民族之林,是爲可慰。

寧波財經學院人文學院副教授

寧波大學碩士研究生導師

浙江慈雲佛學院特聘教授

紹興文理學院兼職研究員

鄒建鋒

宋 朱熹 撰

明 余祐 輯

明嘉靖元年河南按察司刻本

宋 朱熹 撰

明 余祐 輯

明嘉靖元年河南按察司刻本

明 吴溥 撰

明刻本

明 楊溥 撰

明抄本

明 吴與弼 撰

明弘治刻本

明 吴與弼 撰

明弘治刻本

明 吴與弼 撰

明正德十年彭杰刻本

明 吴與弼 撰

明正德十年彭杰刻本

明 吴與弼 撰

明嘉靖五年林維德刻本

明 吴與弼 撰

明嘉靖五年林維德刻本

明 吴與弼 撰

明嘉靖五年林維德刻遞修本

明 吴與弼 撰

明嘉靖五年林維德刻遞修本

明 吴與弼 撰

明萬曆刻本

明 吴與弼 撰

明萬曆刻本

明 吴與弼 撰

清康熙刻廣理學備考本

明 吴與弼 撰

清道光十五年刻本

明 吴與弼 撰

清道光十五年刻本

明 陳獻章 撰

明弘治九年吴廷舉刻本

明 陳獻章 撰

清康熙刻廣理學備考本

明 陳獻章 撰

清文淵閣四庫全書本

明 陳獻章 撰

清文淵閣四庫全書本

明 陳獻章 撰

清文淵閣四庫全書本

明 陳獻章 撰

清文淵閣四庫全書本

明 胡居仁 撰

明萬曆二十年李楨刻本

明 胡居仁 撰

明萬曆刻本

明 胡居仁 撰

清抄明崇禎六年张有誉刻本

明 胡居仁 撰

清抄明崇禎六年张有誉刻本

明 胡居仁 撰

清同治刻本

明 胡居仁 撰

明刻本

明 胡居仁 撰

清康熙正誼堂刻本

明 胡居仁 撰

清乾隆二十二年刻本

明 胡居仁 撰

清光緒六年求我齋刻本

明 胡居仁 撰

清光緒六年求我齋刻本

明 胡居仁 撰

清光緒三十二年胡廷幹刻本

明 胡居仁 撰

清光緒三十二年胡廷幹刻本

明 賀欽 撰

明嘉靖刻本

明 林光 撰

清咸豐元年菀明倫堂刻本

明 林光 撰

清咸豐元年菀明倫堂刻本

明 林光 撰

清咸豐元年菀明倫堂刻本

明 婁性 撰

明正德二年慎獨齋刻本

明 楊廉 纂集

明 徐咸 續纂

明嘉靖二十年魏有本刻本

明 楊廉 纂集

明 徐咸 續纂

明嘉靖二十年魏有本刻本

明 楊廉 輯

明萬曆十八年崔士棨刻本

明 楊廉 撰

明 楊祐 撰附

日本江户寫本

明 楊廉 撰

明刻本

明 楊廉 撰

明刻本

明 楊廉 撰

明刻本

明 楊廉 撰

明刻本

明 張詡 撰

明弘治十八年袁賓刻

明 張詡 撰

明嘉靖三十年張希舉刻本

明 桂萼 編

清乾隆間刻本

明 夏尚樸 撰

明嘉靖四十五年斯正刻本

明 夏尚樸 撰

清康熙刻本

明 夏尚樸 撰

清康熙刻本

明 魏校 撰

明太原王道行刻莊渠先生遺書本

明 魏校 撰

明 徐官 撰音釋

明嘉靖十九年魏希明刻本

明 魏校 撰

明 徐官 撰音釋

明嘉靖十九年魏希明刻本

明 魏校 撰

清潘道根抄本

明 魏校 撰

明嘉靖四十年王道行刻本

明 魏校 撰

明嘉靖四十年王道行刻本

明 魏校 撰

清文淵閣四庫全書本

明 魏校 撰

清文淵閣四庫全書本

明 魏校 撰

清文淵閣四庫全書本

明 魏校 撰

清文淵閣四庫全書本

明 蔣信 撰

明萬曆三十六年刻本

明 洪垣 撰

明萬曆間刻本

明 王敬臣 撰

清 彭定求 輯附録

清康煕三十八年彭定求重刻本

编

- 编辑: 张益豪

- 统筹: 侯绍华 李沅栗

- 编审: 翟 佳 周之江