【我们的节日·中秋】指尖跃动非遗韵,在孔学堂里一起“手”护传统味

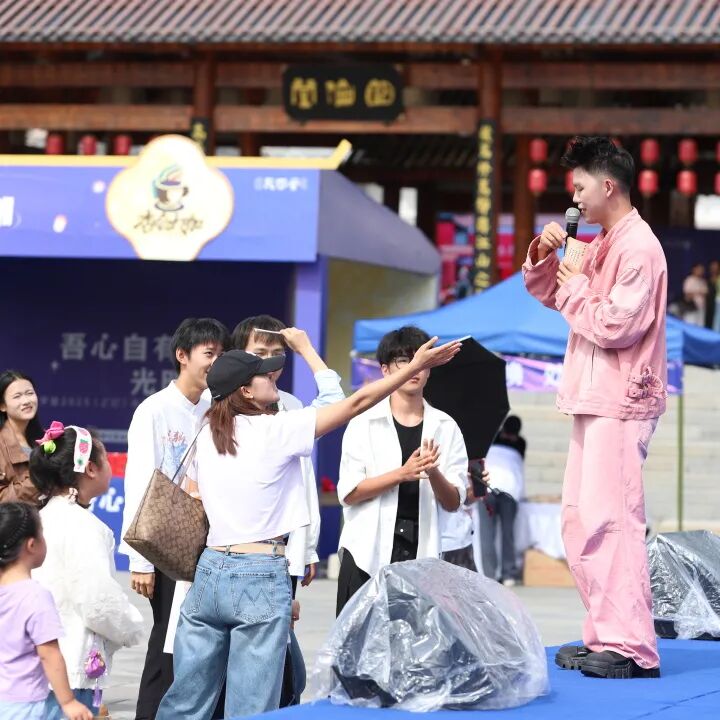

10月7日,贵阳孔学堂2025(乙巳)年中秋活动持续升温。礼仪广场上,精彩演出轮番登场,而连缀成廊的非遗体验区,更是成为全场焦点。大人小孩沉浸在浓郁的节日氛围中,亲手制作缠花、花灯、月饼等手作,既领略了传统节日的魅力,也让古老的非遗技艺焕发出新的生机。

缠花是中国传统女红技艺的代表,通过丝线的层层缠绕,创造出立体而精美的装饰品。相思缠月区,非遗缠花技艺引来众多游客体验。参与者细心裁剪叶片、涂抹胶水,再用丝线一圈圈耐心缠绕。指尖流转之间,素白叶片渐渐染上深邃的暗绿。一片两片,把缠绕好的叶片固定在发簪上,再捆上淡黄色的花,一个精致好看的桂花缠花发簪便完成了。金桂飘香、人月两圆的美好愿景,在指间凝成独具月韵的中秋信物。

玉兔暖圆区内,游客领取DIY礼包后,沿着虚线拆解卡纸,取出兔儿灯零件,按图拼接、安装小灯,不多时,一盏立体可爱的小灯笼便跃然手中。温暖的灯光从兔儿灯内透出,象征团圆相守,照亮归途,也照亮人心。大家兴致勃勃,甚至有人席地而坐,专注手中工艺。带着一双儿女前来体验的曹梦琴说:“带着小朋友一起来,就是想让他们了解中秋习俗,在互动中增加动手能力,希望孔学堂每年有都这样的活动。”

桂香纳秋区弥漫着淡淡药香,游客在这里挑选自己喜欢的药材,添加进香囊中,玫瑰花、桂花等味道芳香又对人体有益的天然草本植物任人挑选。古人佩戴香囊不仅是装饰,更有防病健身的功效,清雅香气寓意吉祥长伴、相思不移,每一个香囊都承载着制作者的特殊情感。

彩绘家国区结合了安顺地戏面具绘制传统,以笔代戈、以彩绘情,传递戍边文化与团圆精神的双重意涵。参与者用彩色颜料为空白的面具赋予色彩和面容。孩子们天马行空,创作出各具特色的面具;成年人则更注重复原传统纹样。在绘面过程中,大家都能感受到忠勇文化与家国情怀的传承。

中秋制饼,一直是不可或缺的节俗。凝香制饼区内,大人小孩齐上阵,热闹非常。现场两名工作人员,一人揉面皮,一人为大家分发馅料,指导大家制作冰皮月饼。“把面皮揉开,把馅料揉圆,面皮包住馅料,然后放进模具中,轻轻一压,好看的月饼就制作完成。”工作人员耐心细致地讲解每个步骤。来自西安的游客苏婕妤一家四口第一次走进孔学堂,她点赞说:“没想到孔学堂有这么丰富的活动,孩子不仅玩得开心,还学到了传统文化知识。”家住花溪的刘飞洋是孔学堂的常客,也对此次活动赞不绝口:“平时经常带小朋友参加活动,这次的体验特别好,我们都很喜欢。”

在阳明文创区,孔学堂按照“让传统走进生活”的理念,将阳明心学的哲学思想转化为可触可感的文创产品,打造了孔学堂阳明文创“心香、家国、民俗、四礼”四大系列,100余种300多款文创产品,现场展出不少款式和类型的文创产品。为呼应中秋主题,孔学堂特别推出季节限定新品:以桂花为灵感的缠花发簪与胸针、古风耳坠,以及用衍纸工艺点缀的团扇。这些作品将传统技艺与现代审美相结合,让文化以更轻盈的姿态走进日常生活。

杏会大咖区则以创意饮食为媒介,融合孔学堂学术与技艺大咖的文化灵感,推出特调咖啡与特色菜单。游客在体验手作之余,可在此品一杯注入文化意蕴的咖啡,或选择饱腹感十足的烤肠,让味蕾与思想一同漫游于传统与创新的交融之中。

中秋,是团圆的象征,更是承载中国人共同文化记忆的载体。一盏灯、一枚香囊、一块月饼,皆成为情感与认同的具象表达。此次中秋活动,孔学堂以非遗手作为桥,让市民游客在亲身创造中寄情于物,在节俗与技艺的交织中,传递对团圆的期盼与对家国的祝愿。

舒锐/文 覃伟/图

- 编辑: 张益豪

- 统筹: 侯绍华 李沅栗

- 编审: 翟 佳 周之江