温海明教授讲授“阳明、道教与养生”,把生活过得“从从容容游刃有余”

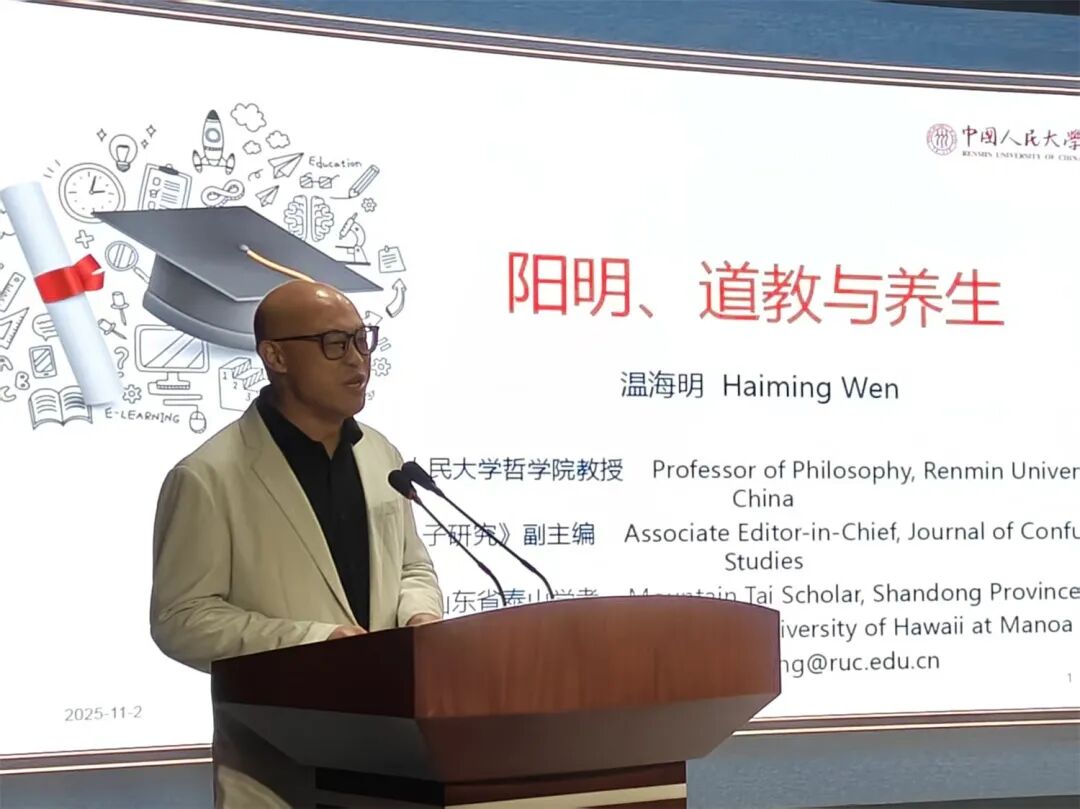

2025年11月2日,受贵阳孔学堂邀请,中国人民大学哲学院教授、孔子研究院特聘专家、易学研究中心主任温海明教授主讲第1152场孔学堂公益讲座,本次讲座的主题为“阳明、道教与养生”,贵阳学院阳明学与黔学研究院副院长任健教授担任学术主持。

温教授首先简要介绍了王阳明与道教的关系,认为我们可以从道教和王阳明的养生思想中吸取智慧,把生活过得“从从容容游刃有余”,而不是“匆匆忙忙连滚带爬”,接着他从四个主要方面展开详细讲解。

一是分析了王阳明与道教的深厚渊源。17岁新婚之夜,王阳明因“偶遇”铁柱宫道士而“对坐忘归”,展现出对超越性智慧的先天向往。温教授指出,从“意”本论角度来看,这次“偶遇”并非偶然,而是“意之所在”的极致状态,是其“意”在生命终极意义上的主动探求,“忘归”的实质是王阳明的“意”与谈论养生和静坐修道的结合,王阳明全部的意识和精神能量(“意”),从其本应指向的对象——“婚礼”“新郎身份”“社会礼法”上完全、彻底地转移到了与道士的论道和静坐体验之中。温教授还通过与王阳明后期思想的对照,从“逐外”与“归内”两个方面指出是“意”本身成为了主宰,而不是被某个外物所主宰的辩证关系,王阳明通过道教的实修,体验了“意”的收放与凝聚所带来的身心变化。王阳明早期的道教因缘,是其“意”在探索终极真理过程中的重要阶段。

二是简要分析了“意”的导引术对王阳明的影响。王阳明31岁时在会稽山阳明洞行导引术达到了“前知”境界,温教授认为此事件证明了王阳明对“意”的强大掌控力。但王阳明却因察觉到这是“簸弄精神非道也”而放弃,这是王阳明从道教方术实践向儒家心性之学彻底转向的标志性事件,也是意本论在实践中的第一次重大胜利——意的指向,决定了修行的高低。

三是阐述了王阳明的静定之功。王阳明49岁时在平定宁王之乱后,身陷复杂的政治漩涡,他于危机中登临九华山拜访地藏洞一位“异人”并与之会谈,本次会谈对处于人生至暗时刻的王阳明起到了重要的点拨和激励作用,让他更加坚定,真正的强大不是肉体的长生或隐居的安逸,而是“心体”的强大,即使身处风波险地,只要心中的“意”能持守天理、光明正大,便能“此心不动”,便能超越一切形骸的、环境的困厄。这使他重新确认了“意”之所向的儒家根本立场。温教授还分析王阳明军事生涯中的“静坐”功夫,认为阳明的静坐不同于道教的“炼精化气”,其核心是“收放心”,即把在纷繁军务中散乱了的“意念”收摄回来,回归到心之本体(良知),这本身就是“诚意”的功夫。通过静坐,王阳明涤除焦虑、恐惧、犹豫等私意,让心体如明镜般澄澈。

四是分析了王阳明从道教修行到心学功夫的意本论转化。温教授指出,王阳明对道教修行的态度是“取用其法,归宗其心”,他认为王阳明剥离了道教修行的神秘主义外壳,将其核心的“意念训练法”提炼出来,为其心学的“诚意”“知行合一”等提供了坚实的身心实践基础。温教授认为,养生之根本在于“养意”,并且详细分析《传习录》中“志至气次”论,认为“志”是意的定向与主宰,而养生的第一步,是要让我们的“意”有一个稳定、专注的指向,进一步使能量跟随意念。

温教授还通过“静坐”与“事功”之辨,指出“静坐”不是目的而是手段,应在动态中修炼从容,做到“静亦定,动亦定”才是真正做到从容不乱。温教授指出,情绪管理的核心为不着物念,情绪本是“意”之发动,养生的关键不在于消灭情绪,而在于不让“意”执着于情绪之上,保持心体的“廓然大公”,也就是内在环境的稳定与健康。一切的身心状态,都根源於“意”的状态,匆忙、焦虑、疲惫,皆是“意”被外物牵引、扰乱、遮蔽的表现,真正的养生,就是做“意”的主宰,此即 “养中制外” 的根本法则。

温教授最后指出,阳明的养生是“养德”与“养身”的完美统一,即“性命双修”,当意念与行动、心灵与身体是高度协调一致时就是最强大的养生,自然外化为“从从容容、游刃有余”的生命状态。要走出“连滚带爬”的状态,首先不是去管理时间,而是管理你的“注意力”。每天开始,通过静坐、立志(明确今日核心意图),将意念收摄回来。在工作中,实践“一心在痛上”,全心投入当下之事,而非同时牵挂多项任务。

讲座结束后,主持人对温教授的讲座作出总结,指出温教授的讲座如同他的姓一样,是一场具有温暖与温情,为听众带来温度的讲座,并对讲座中的提到的修身方法做了回顾和总结。现场听众也纷纷举手提问,温教授都作了专业、耐心、细致的回答。他特别指出:面对人生中的诸多压力与挑战,我们应努力学习王阳明的“事上磨练”思想,涵养个体的心性,修炼出一种“从从容容,游刃有余”的生命状态。

- 编辑: 张益豪

- 统筹: 侯绍华 李沅栗

- 编审: 翟 佳 周之江